2023年12月アーカイブ

令和5年12月5日(火)に開催された「第1回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会」の議事録が厚生労働省のホームページに掲載されました。

今回の検討会では、本年6月に閣議決定された、政府の「規制改革実施計画」で、一般健康診断について、最新の医学的知見などに基づく検討の場を設けて、検査項目などについて、所要の検討を行うことが決められており、平成28年の検討会報告書が公表されて以降、急速に進む高齢化の中、職業生活の長期化や女性の就業率の増加に伴って、女性の健康課題への対応の重要性が、一層高まるなどの動きがあり、また健康診断について、医学的知見が集積されている状況を踏まえ検討されているものです。

議題:

(1)産業保健の現状と課題に関するヒアリング(中小企業などを中心に)

(2)その他

第1回労働安全衛生法に基づく一般健康診断の検査項目等に関する検討会議事録 【厚生労働省HP】

会議資料 【厚生労働省】

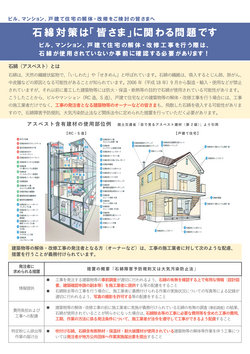

石綿障害予防規則に基づき、建築物等の解体・改修工事においては、施工業者(事業者)に作業に従事する者の石綿粉じんによるばく露防止対策の措置を講じることが義務づけられています。戸建て住宅などの当該工事を行う場合には、工事の施工業者だけでなく、工事の発注者となる建物のオーナーなどにおかれましても、飛散した石綿を吸入する可能性がありますので、石綿障害予防規則、大気汚染防止法など関係法令に定められた措置を講じていただく必要があります。

発注者の対策がより徹底されるようにする観点から、昨年度、必要な措置を周知するとための発注者向けリーフレットを作成されておりますが、今般、当該リーフレットの内容が更新されました。

(別添)リーフレット『石綿対策は「皆さま」に関わる問題です』.pdf

○石綿関連講習会情報講習会情報

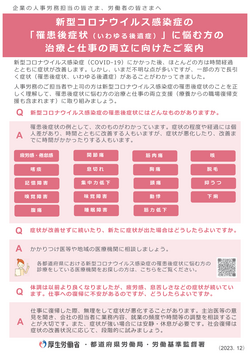

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にかかった後、ほとんどの方は時間経過とともに症状が改善しているとされていますが、いまだ不明な点が多いものの、一部の方で長引く症状(罹患後症状、いわゆる後遺症)があることがわかってきています。

厚生労働省では、下記の「参考」のとおり、厚生労働省ホームページで罹患後症状の情報発信を行うなど、罹患後症状に関する理解の促進に取り組まれているところですが、治療と仕事の両立支援等の観点を含め、職場における罹患後症状に関する理解の一層の促進を図るため、リーフレットを作成されました。

(参考)厚生労働省ホームページ

「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について」

労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準(令和5年厚生労働省告示第304号については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用することとされたところです。

その制定の趣旨、内容等については別添のとおりとなります。

これまで、

1. 労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 57 条の4第1項の規定に基づき届出のあった化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得たもの(合計 1,085 物質)

2. 法第 57 条の4第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既 存化学物質」という。)のうち、有害性の調査結果等により、強度の変異原性が認 められたもの(合計 244 物質)

については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月 17 日付け基発第 312 号の3の別添1。以下「指針」という。別添参照。)に基づく措置を講ずるよう、届出事業者及び関係団体に対して要請しているところです。

今般、「労働安全衛生法第 57 条の4第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件」(令和4年厚生労働省告示第 373 号、令和5年厚生労働省告示第 95 号、 第 217号及び第 281 号)により、636 物質の名称を公表したところですが、それらの化学物質のうち、別紙1(1)に掲げる計 18 の届出物質について、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得ました。

つきましては、別紙1 に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるようお願いします。

なお、別紙1(2)に掲げる化学物質については、従前、指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係団体に要請していましたが、有識者による再評価の結果、 指針の対象から除外することとしましたので、了知いただきますようお願いいたし ます。

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて【厚生労働省HP】

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針【厚生労働省HP】

(熊本県健康福祉部健康局健康づくり推進課からのご案内)

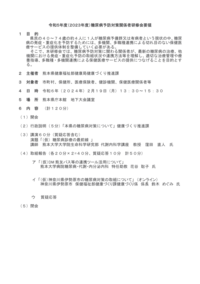

熊本県民の40~74歳の約4人に1人が糖尿病予備群又は 有病者という現状の中、糖尿病の発症・重症化を予防するためには、多機関、多職種連携による切れ目のない保健医療サービスの提供体制を整備していく必要があります。

本研修会は、糖尿病予防対策に関わる関係者が、最新の糖尿病の治療、他機関における発症・重症化予防の取組状況や 連携方法等を理解し、適切な治療管理や療養指導、多職種・多機関連携による保健医療サービスの提供につなげることを目的とします。

令和5年10月27日付けで、「雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項」が改正されました。

【厚生労働省HP】

雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項(令和5年10月27日最終改正)[PDF形式:173KB][173KB]

特に、医師の働き方改革を進めるためには、医療機関や医療従事者だけでなく、患者さんを含めて、関係者が一丸となって取り組んでいくことが大切であることから、「診療時間内での受診へのご協力」や「“いつもの先生“以外の医療スタッフ対応へのご理解」について、患者さんやご家族のみなさまにご理解、ご協力いただけるよう呼びかけて参ります。

【特設サイト】

URL:https://iryou-ishi-hatarakikata.mhlw.go.jp/

■「医師の働き方改革」特設サイト概要

開設日:2023年12月1日(金)

内容:

◇「医師の働き方改革」についての情報発信

◇広報物の活用について

◇動画・漫画コンテンツ

■「医師の働き方改革」ナビゲーター

医師の働き方改革は、俳優でモデルの貴島明日香さんがナビゲーターを務めます。貴島さんは特設サイトやポスターなど、広報物のメインビジュアルを務める他、サイト内で公開予定の動画コンテンツにも出演しています。

■「医師の働き方改革」とは

日本の医療は、医療機関に勤務する医師の長時間労働によって支えられてきました。「医師の働き方改革」とは、こうした現状を“改革”し、医師が健康に働き続けられるような環境を整備することで、患者さんに提供する医療の質・安全を確保すると同時に、将来にわたって持続可能な医療提供体制を維持していくための取組です。このうち、医師の残業時間に上限を設ける制度が2024年4月からスタートします。

■患者さんやご家族のみなさまにご理解、ご協力していただきたいこと

患者さんの医療のかかり方は医師の働き方に大きな影響を与えます。医師の働き方改革を進めるためには、医療機関や医療従事者だけでなく、患者さんを含めて、関係者が一丸となって取り組んでいくことが大切です。

◇診療時間内での受診にご協力をお願いします。

医療機関では、医師の働き方改革の取組の一環として、患者さんやご家族への病状説明を診療時間内に実施することや、外来診療の受付時間を短縮するといった取組も始まっています。日頃から決められた診療時間内での受診にご協力ください。特に、病状、検査、手術の説明を受けるといった場合はより一層のご協力をお願いします。

◇“いつもの先生“以外の医療スタッフ対応にご理解をお願いします。

<タスク・シフト/シェア>

医師の担っていた業務のうち、可能なものを他の医療スタッフに任せたり(シフト)、分担したり(シェア)するといった取組も始まっています。例えば、患者さんへの疾患の説明、検査、病棟における服薬指導、医師の指示に基づく治療対応や術後の管理などについて、医師以外の様々な医療スタッフが担うことがあります。

<複数主治医制>

患者さんの治療を行う医師がチームを組み、1人の患者さんに複数の主治医が対応するといった取組も始まっています。この場合、例えば、担当する患者さんへの対応を複数の主治医が時間帯によって分担することがあります。

◇広報物の活用について

「医師の働き方改革」の推進についての、ポスターや、動画などの広報ツールをダウンロードしてご利用いただくことができます。医療機関等における配布や放映にご活用ください。

◇医師の働き方改革 解説漫画コンテンツ

その他に、「医師の働き方改革」関連制度についてわかりやすく解説したマンガも特設サイトに掲載しています。

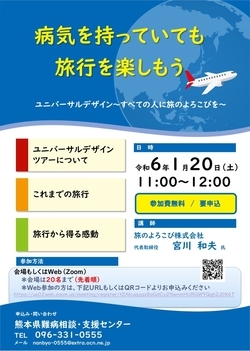

年明け1月・2月の熊本県難病相談・支援センター事業のご案内です。

===== 令和6年1月・2月 =======

- 令和6年1月20日(土)11時~12時

「病気を持っていても旅行を楽しもう」

講師: 旅のよろこび株式会社 代表取締役 宮川和夫氏

2024.1.20 【研修会】病気を持っていても旅行を楽しもう.pdf

- 令和6年2月10日(土)13:30~15:30

「難病を持ちながら社会で生きる若者の声」

難病を持つ若者の体験発表です

*詳細は各リンク先をご参照ください。

=========―――――=========